甘酸っぱい独特の風味で人気のフルーツほおずきは、ナス科の植物で、トマトやナスと似た性質を持っています。

1. 栽培時期と場所

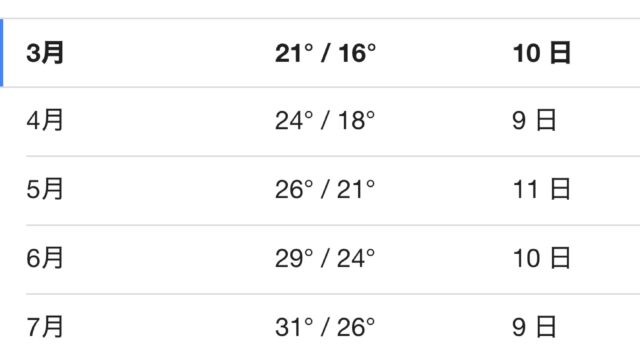

* 種まき・育苗: 2月〜3月頃が適期です。発芽適温は25〜30℃と高めなので、加温設備がない場合は、日当たりの良い暖かい場所で管理しましょう。

沖縄県の場合は気温があまり低くならないので年中栽培が可能です。

種は浅めにまき、土を薄くかぶせてたっぷりと水を与えます。発芽までは土の乾燥を防ぐため、新聞紙などを被せるのも有効です。

本葉が5〜6枚になるまで育苗します。育苗期間は昼20〜30℃、夜は10℃を下回らない環境が理想です。

* 定植: 5月中旬頃、遅霜の心配がなくなった頃が適期です。株間40㎝、中間地での露地栽培の場合、地温を確保するためにマルチングなども有効です。

* 収穫: 8月上旬から順次収穫できるようになり、11月の初霜が降りるまで収穫が可能です。

2. 土作り

* 土壌: 日当たりと排水性の良い場所を好みます。ナス科の野菜と同様に、pH6.0〜6.5の弱酸性が適しています。

* 畑の場合: 植え付けの2〜3週間前に苦土石灰を施し、土の酸度を調整します。1週間後に完熟堆肥と元肥を入れ、深く耕して土になじませます。

連作障害を避けるため、同じ場所での栽培間隔は3〜4年あけるようにしましょう。

* プランターの場合: 野菜用の培養土を使用するのがおすすめです。深さ30cm程度のプランターが良いでしょう。

3. 水やり

* 過湿を嫌うため、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。

* 露地栽培: 基本的に水やりは不要ですが、夏場の晴天が続く場合は、早朝か夕方に水を与えます。

* プランター栽培: 土が乾きやすいため、毎日水やりが必要です。特に果実がつき始めてからは、乾燥するとガクから果実が飛び出したり、急な水やりで裂果することがあるため、こまめな水やりと、敷きわらなどで適湿を保つようにしましょう。

4. 肥料

* 植え付け時に元肥を混ぜ込みます。

* 追肥は、最初の収穫物が得られた頃(植え付けから約1ヶ月後)から、草勢を見ながら3〜4週間ごとに与えます。

* 窒素分を含む肥料は、石灰と同時に使用すると窒素分がアンモニアガスとなって消失してしまうため、同時に使用しないように注意しましょう。

5. 整枝・誘引

* フルーツほおずきは枝が折れやすいため、定植と同時に仮支柱を立てて支えましょう。

* ピーマンに準じた整枝方法が有効です。最初の花が咲いた位置から2本に枝分かれするので、それぞれを誘引し、最終的に誘引枝を4〜5本にします。

* 過繁茂になると病気や生育不良の原因となるため、誘引枝から伸びる側枝は順次整枝します。側枝には実を2つ実らせ、その先の葉を1枚残して摘芯すると良いでしょう。プランター栽培など生育が制限できる場合は、放任栽培も可能です。

* 雨で実が落ちたり傷みやすくなるため、可能であれば雨よけ栽培がおすすめです。

6. 病害虫対策

* うどんこ病: 葉に白い粉状のカビが発生します。5〜6月と9〜10月に発生しやすく、風通しを良くし、発病した葉はこまめに取り除きましょう。

* オオタバコガ: 幼虫がほおずきの袋に穴を開けて食害します。5月頃から注意が必要です。黄色灯を設置することも効果的です。

* ハダニ類: 25〜30℃程度の乾燥した状態で多発します。雑草を除去し、葉の裏などを確認し、多発する場合は薬剤散布も検討します。

* テントウムシダマシ: 幼虫、成虫ともに葉を食害します。

* その他の病害虫: 白絹病、根腐病、灰色かび病、苗立枯病、モザイク病、ホオズキカメムシ、アブラムシ、ヨトウムシなどにも注意が必要です。

7. 収穫の目安

* 開花から約1ヶ月で袋の中に実ができます。

* ガク(袋)が茶色くなり、中の実が透けて黄色く見えるようになったら収穫時期です。

* 完熟すると自然に落下することもあります。

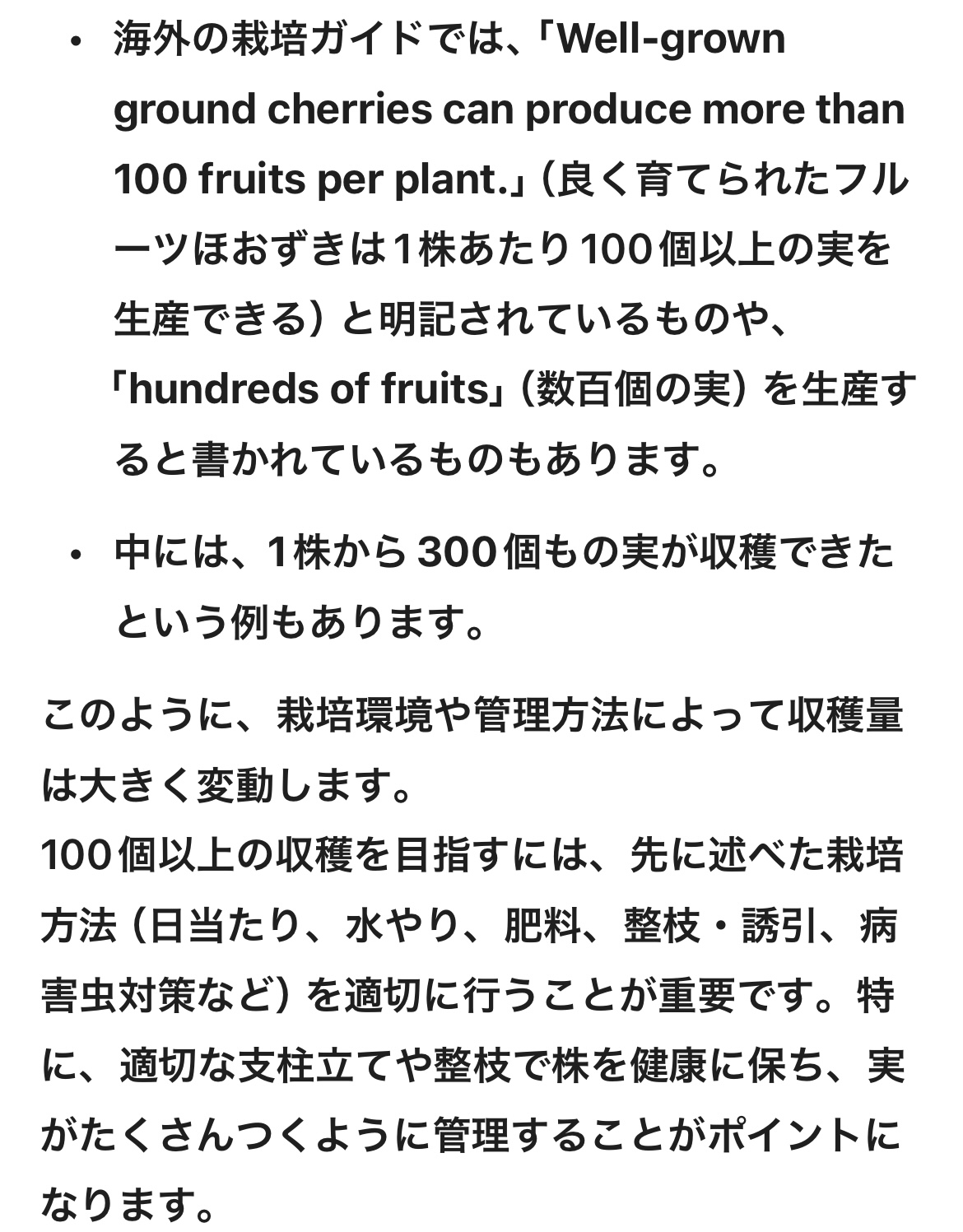

フルーツほおずきは、適切な管理を行うことでたくさんの実を収穫できます。ぜひ、ご自宅での栽培に挑戦してみてください。