コールドウォレット

コールドウォレットとは?仮想通貨を安全に保管する仕組みを解説

コールドウォレット(Cold Wallet)とは、インターネットから完全に切り離された状態で暗号資産(仮想通貨)を保管するウォレットのことです。常にオンラインに接続されている「ホットウォレット」とは対照的に、オフラインで秘密鍵を管理するため、ハッキングなどのオンライン上の脅威から資産を保護する上で非常に高いセキュリティを誇ります。

コールドウォレットの仕組みと特徴

暗号資産の所有権は、その資産にアクセスするための「秘密鍵」によって証明されます。コールドウォレットは、この最も重要な秘密鍵をインターネットに接続されていない物理的なデバイスや媒体に保管します。

取引を行う際も、取引情報(トランザクション)の署名(承認作業)をオフライン環境で行い、署名済みのデータのみをオンラインに送信する仕組みになっています。これにより、秘密鍵が一度もインターネット上に晒されることがないため、外部からの攻撃を受けるリスクを極限まで低減できます。

ホットウォレットとの違い

コールドウォレットとホットウォレットの主な違いは以下の通りです。

| 特徴 | コールドウォレット | ホットウォレット |

|—|—|—|

| インターネット接続 | オフライン | オンライン |

| セキュリティ | 非常に高い | 比較的低い |

| 利便性 | 低い(取引に手間がかかる) | 高い(迅速な取引が可能) |

| 主な用途 | 長期・多額の資産保管 | 短期・少額の資産保管、日常的な取引 |

| 具体例 | ハードウェアウォレット、ペーパーウォレット | 取引所のウォレット、ウェブウォレット、モバイルウォレット |

コールドウォレットの種類

コールドウォレット

コールドウォレット

コールドウォレットにはいくつかの種類があります。

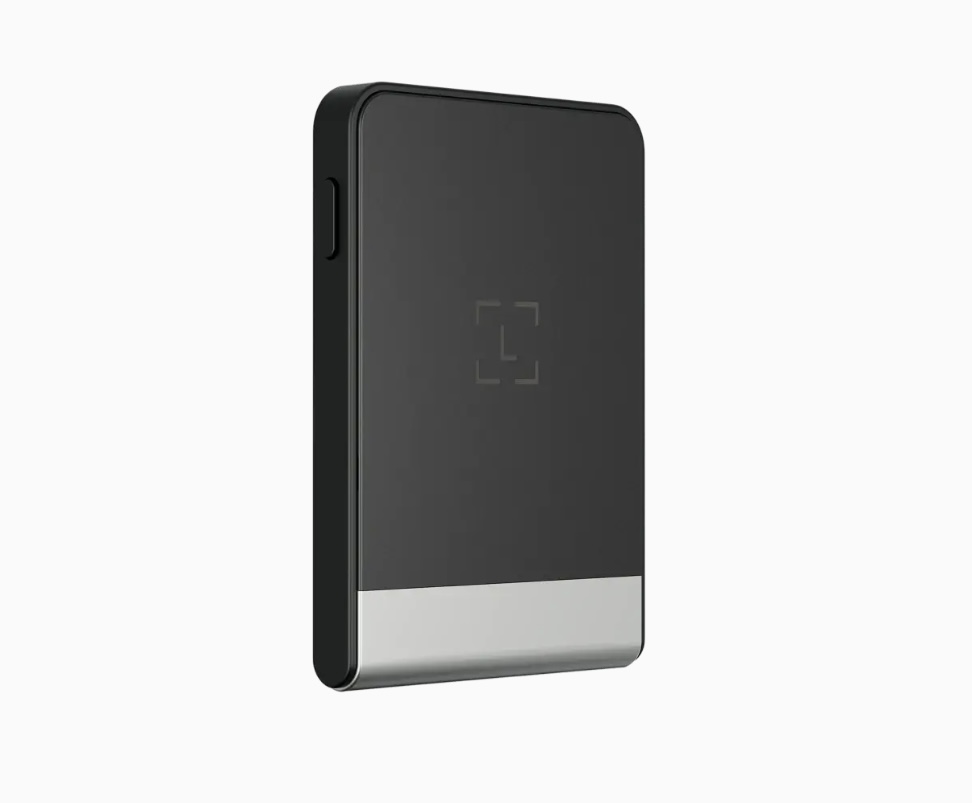

1. ハードウェアウォレット

USBメモリのような専用の物理デバイスに秘密鍵を保管するタイプのウォレットです。現在、最も一般的で安全性の高いコールドウォレットとされています。

* メリット:

* 非常に高いセキュリティ

* 複数の暗号資産を1つのデバイスで管理できる

* PINコードや生体認証などでデバイス自体も保護されている

* デメリット:

* デバイスの購入に費用がかかる(数千円〜数万円)

* 物理的な紛失、盗難、破損のリスクがある

* 代表的な製品: Ledger(レジャー)、Trezor(トレザー)など

2. ペーパーウォレット

秘密鍵と公開鍵(アドレス)を紙に印刷して保管する方法です。

* メリット:

* コストがかからない

* 物理的に存在するため、ハッキングの心配がない

* デメリット:

* 紙の劣化、紛失、盗難、火災、水濡れなどのリスクがある

* 取引の際に秘密鍵をオンラインのウォレットに入力する必要があり、その過程で漏洩するリスクがある

* 作成や管理が煩雑で、初心者には難しい

3. デスクトップウォレット(オフライン環境)

通常はオンラインで使用するデスクトップウォレットを、インターネットに接続していないコンピュータにインストールして使用する方法です。

* メリット:

* 専用デバイスが不要

* デメリット:

* 設定が非常に複雑で専門的な知識が必要

* 誤ってオンラインに接続してしまうリスクがある

メリットとデメリット

メリット

* 圧倒的なセキュリティ: 最大のメリットは、ハッキングや不正アクセスなどのオンラインリスクから資産を確実に守れる点です。

* 自己管理: 第三者を介さず、自分自身で資産を完全にコントロールできます。取引所の破綻などの影響を受けません。

デメリット

* 利便性の低さ: 取引の都度、オンライン環境に接続する手間がかかるため、頻繁な取引には不向きです。

* 物理的なリスク: 紛失、盗難、破損といった物理的なリスクが伴います。

* 自己責任: 秘密鍵や、それを復元するための「リカバリーフレーズ(シードフレーズ)」を紛失すると、資産を永久に失うことになります。管理はすべて自己責任です。

* コスト: ハードウェアウォレットの場合、購入費用が必要です。

どのような人におすすめか?

* 長期的に多額の暗号資産を保有する(いわゆる「ガチホ」)投資家

* 取引所のセキュリティに不安を感じる方

* 自己責任で資産を徹底的に管理したい方

逆に、少額の資金で頻繁に取引を行いたい場合は、利便性の高いホットウォレットの方が適していると言えるでしょう。

長期保管用の資産はコールドウォレットに入れる方が外部から盗難される心配もないので安全性が高いです。公式サイトから購入しましょう!

「投資信託」はよく耳にするかもしれませんが、

「ETF」はあまり知らないという方が結構います。

分配金等も年に4回、商品によっては月に1回と興味深い商品があります。